Google Arts & Cultureとは、Googleが世界中の美術館とコラボレーションし、アート作品を3DやARでリアルにオンライン鑑賞できる、仮想美術館ツアーの様なプロジェクトです。

現在のコロナの状況下、リアルに世界を巡りアート作品を見るなどという事は困難ですが、それを自宅にいながら実現する事ができます。

この度このGoogle Arts & Cultureに、電子音楽編が加わりました。

電子音楽関連の施設・スタジオ・博物館などのバーチャルツアー、シンセサイザーやその発展に貢献した開発者、アーティストなど電子音楽の歴史を解説する他、歴史的名機のシンセサイザーを自宅でAR体験できるAR Synthといったコンテンツまであり、凄まじいボリュームです。

いやすごいです!

まさに自宅にいながら世界の電子音楽博物館ツアーをバーチャル体験できます。

どんなコンテンツがあるのか、いくつか(全ては紹介しきれないので)取り上げ紹介してみたいと思います。

A Sample of Electronic Music History

電子音楽の歴史を解説するコンテンツです。

https://artsandculture.google.com/story/dAXxiIiMWfSD4A

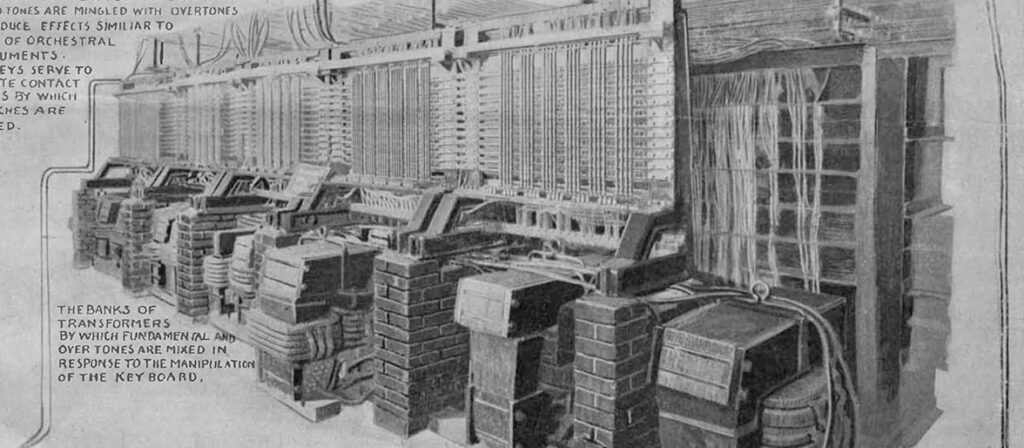

世界最初の電気機械楽器とされるTelharmonium

マークI, II, IIIと3つのモデルが作られたそうですが、画像のマークII, IIIは重さ200トンもあった!!そうです

からこれがないと語れない!Minimoogまで。

様々な電子楽器、シンセサイザーが紹介されています。

20世紀中期の前衛音楽、電子音楽にとって重要な役割を果たしたWDR STUDIO(西ドイツ放送協会電子音楽スタジオ)のバーチャルツアーはまさに博物館ツアーをバーチャル体験できるGoogle Arts & Cultureらしいコンテンツです。

巨大なモジュラーシンセ?以外にEMSのVocoderやYAMAHAのSY99が置いてあるのが確認できます。

10台のシンセサイザーの名機を3Dで360度見ることのできるページもすごいですね。

Fairlight CMIなどは発売当時1600万円!本物は見たことがなかったのでぐるぐるあらゆる角度から見てしまいました。

Telharmoniumについては個別に詳細解説してある記事もありこちらも非常に興味深いです。

The Colossal Telharmonium—The World’s First Synthesizer

様々な電子音楽アーティストと作品が紹介されるJust Here For the Music

Just Here For the Musicではでは様々な電子音楽アーティストとその作品が紹介されていますが、面白かったのはゲーム音楽です。

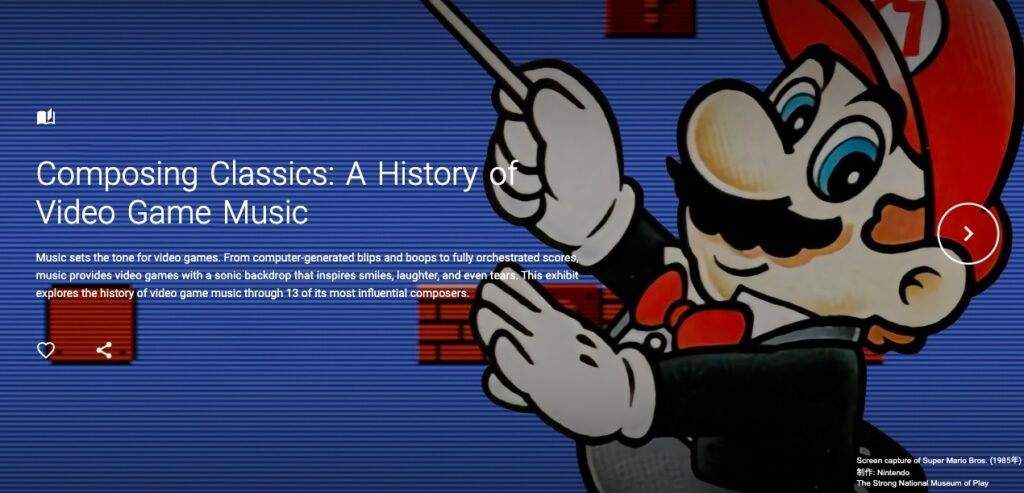

A History of Video Game Music

例えば1978年のスペースインベーダー

1985年のスーパーマリオブラザーズ

1986年のメトロイドなどは少しマニアックかもしれませんが、チープなエレクトロニック感が逆に今新鮮でカッコ良いです。

もちろん近年の作品まで網羅されていて、ファイナルファンタジーや2019年のMortal Kombat11などは電子音楽というよりは映画のサントラの様なできですが、ゲーム音楽が電子音楽において重要なジャンルであった事を改めて確認できました。

そしてゲームはその音楽とともに、日本が世界へ誇る事のできる一大コンテンツであり、アート作品なのだとあらためて感じました。

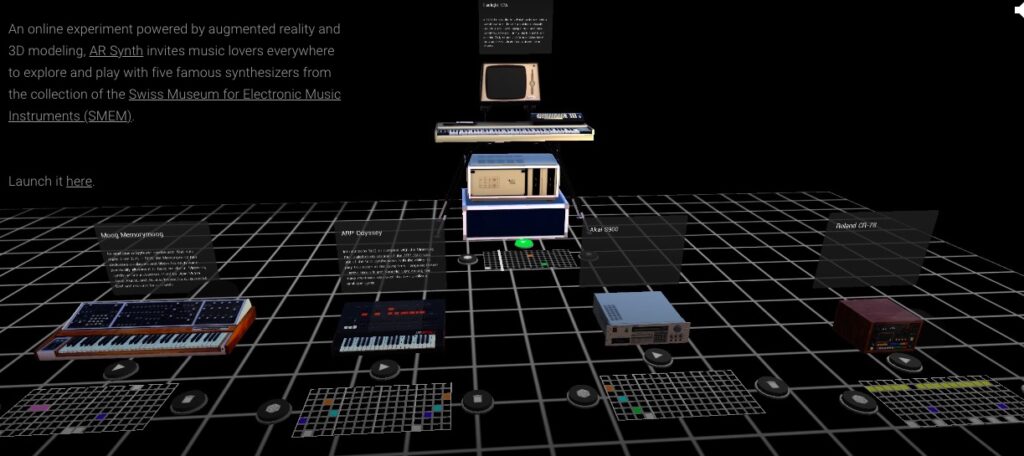

Synth ARで歴史的シンセサイザーの名機を自宅でAR体験

Synth ARはスマホを使用し歴史的シンセをAR表示、簡単な演奏を行えるウェブアプリです。

SMEM(スイスの電子楽器博物館)にあるもののなかから

Memory Moog

Arp Oddyssey

AKAI S900

Roland CR-78

Fairlight CMI

が収録されています。

簡単なステップシーケンサーにフィルターやテンポなどつまみが一つと言う事できちんと演奏できるわけではありあません。

また音が再現されているわけではないですが、自分の部屋に歴史的シンセサイザーの名機が置いてあるだけでテンションがあがります。

これからARやVRでシンセサイザーを演奏できるアプリはかなり発売されると思いますが、その先駆けとなるかもしれません。

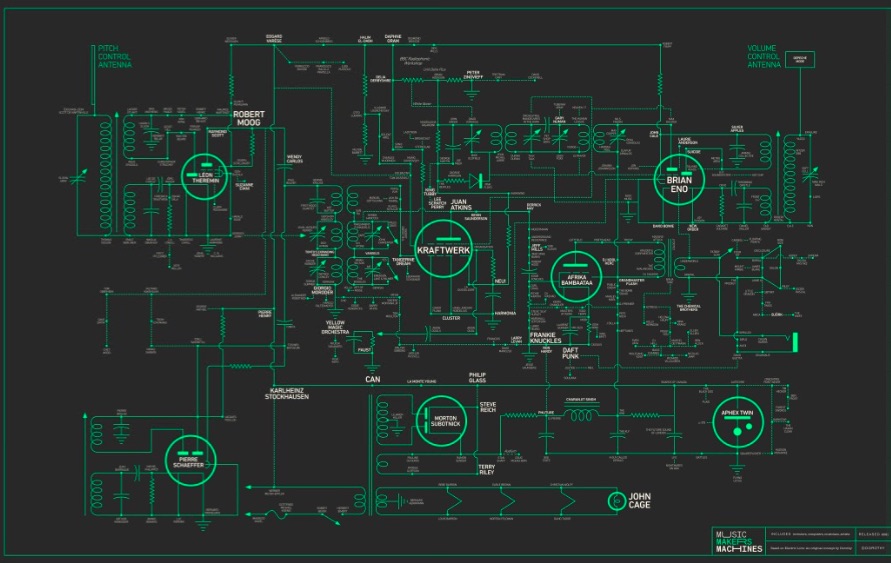

電子音楽の歴史を紹介する

Pioneers of Electronic Music Instruments

電子音楽の歴史をその発明者とともに紹介するコンテンツもあります。

https://artsandculture.google.com/story/fAXh6tDSNM1qrQ

Thermin、Max Mathews、Bob Moog、日本からローランドの創業者梯郁太郎さん、そして近年ではAbleton Liveを作ったRobert HenkeさんとGerhard Behlsさんまで、あらためて電子音楽というのは発明者が大きな役割を果たしたジャンルなのだと再認識させられます。

日本から梯さん、ローランドさんが取り上げられているのも嬉しく、また誇らしく思います。

その他、INA GRMの様な施設、スタジオから、現在のサンプリング音楽につながるミュージックコンクレートの創始者Pierre Schaefferさん、ARPの創設者 Alan R. Pearlmanさんの紹介などなど、、、

本当にすごいコンテンツ量で1日で全てを見る事はできないほどです。

電子音楽ファンの方は必見です。

是非全てのコンテンツをご覧になって体験してみてください。

そして電子音楽をさらに盛り上げていきましょう!